La maschera e il volto. Note sul teatro napoletano

Scrivere sul teatro napoletano è come scrivere del sistema mondo/teatro universale, uno spaccato tra commedia dell’arte, teatro della ‘povertà’ di beckettiana affinità e teatro didattico alla Pirandello. Ma è anche qualcosa di più. Un detto popolare dice che Napoli è un teatro a cielo aperto, laddove bisogna intendere la ‘napoletanità’ come un grande bacino/laboratorio di atti scenici, rituali, dove la ritualità è la messa in scena dei drammi e delle gioie del popolo. Deriva questa attitudine dalla lunga storia della città, del suo dionisismo di fondo, con un Dioniso che è anche una divinità territoriale, geomorfa, lo sterminator Vesevo, con una memoria del teatro greco, orfico della cultura sibillina dei Campi flegrei, ispirato nella Piedigrotta napoletana da una processione viva fino a dominio recente, di stampo isiaco, e osco etrusco di derivazione basso laziale (Capena, etimo originario di Capua, di un mitico re etrusco Capis e poi per estensione dei Capuani e alla fine Campani) attraverso la infiltrazione etrusca ed osca nella Campania, da cui la maschera, l’ultima maschera archetipica dell’Occidente, il Pulchelna romanizzato in Pulcinella, Pullecnella in napoletano. Persino Nerone amava esibirsi nell’antico teatro di Napoli, greco e poi romano, di uno splendore unico, di cui resta solo uno spicchio dentro la città, seppellito per il resto nei palazzi spagnoli e poi moderni.

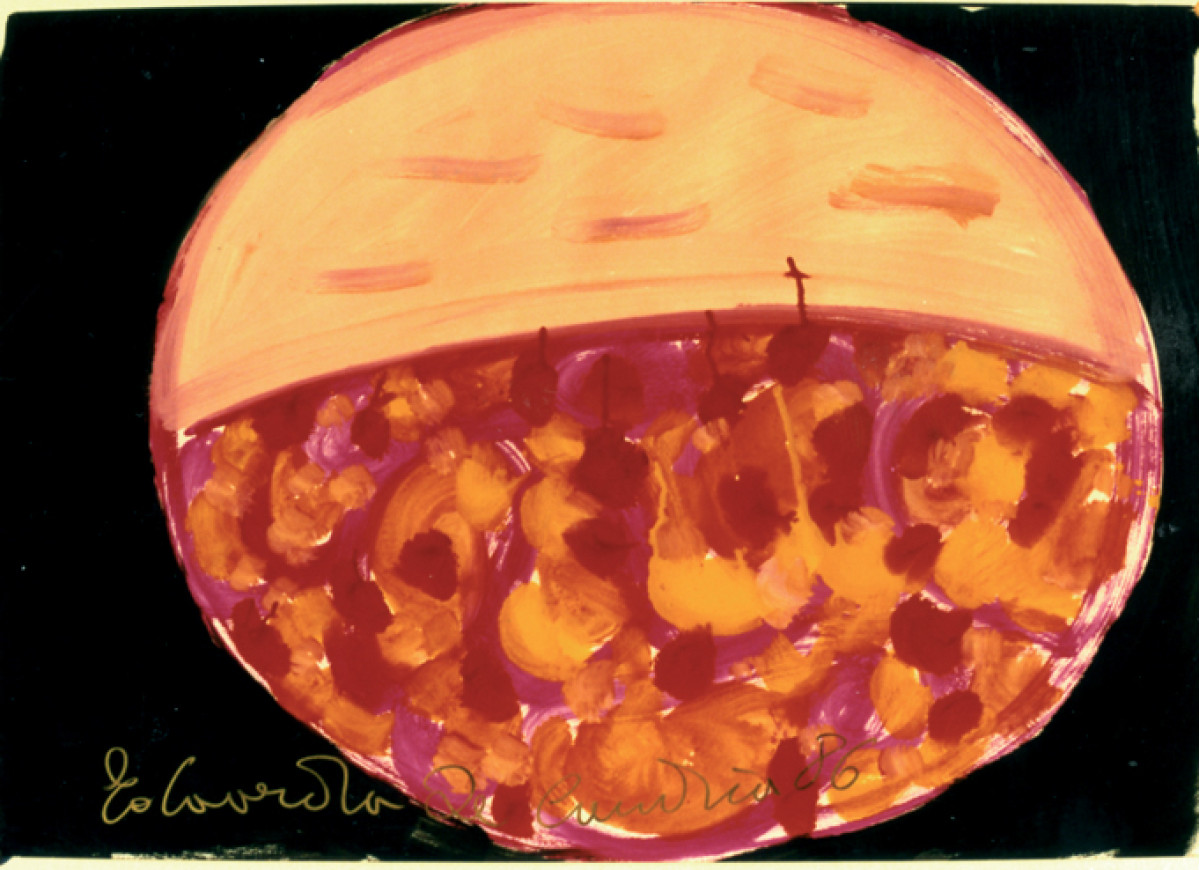

Il dominio semantico della maschera, lato oscuro di una setta di coribanti, filosofo straccione di eredità alessandrina è il marchio posto al centro di una costellazione di generi che andava dalla commedia alla tragedia, ad uno slalom di lazzi e frizzi, witz di spirito spontanei, fulminanti, di presa in giro come nell’avanspettacolo di Totò e prima di Totò di Antonio Petito, e contemporaneo di Petito, Eduardo Scarpetta, il padre naturale di Eduardo, Peppino, e Titina De Filippo, quando creò il personaggio di Felice Sciosciammocca, che avrebbe poi accompagnato Pulcinella sempre sul palco napoletano. Una maschera ed un volto che simula a tempo un antenato totemico e la memoria atavica delle posture di scena, che sono rigidamente codificate. La posizione sul palco, le battute, l’entrata e l’uscita di scena predispongono il teatro, ormai disseminato semanticamente in mille gesti scenici nel senso di Derrida nel vastissimo corollario del teatro popolare, che ripetiamo è all’origine del successivo teatro di posa, lo predispongono alla perfezione teatrale assoluta, quello di Eduardo. Di Viviani ci sarebbe da dire, ma spesso confuso con gli chansonniers, il suo teatro sovversivo fino all’insulto viene frainteso. Ma ci arriveremo. Dunque la città è un teatro scenico, uscito dalle cantine in cui era finito fino nel seicento, quando una dispensa di un gesuita permise il primo palco scenico in cui e la maschera e il volto potevano esibirsi addirittura come teatro sacrificale. Pulcinella che animava queste commedie di strada, fu dal gesuita paragonato alla figura del Cristo. Tra paganesimo e cristianesimo la teatralità raggiungeva persino il suo santo patrono, San Gennaro e il suo miracolo del sangue sciolto, come ritualità di memoria sciamanica ed eretica allo stesso tempo. Un convegno di prefiche fuori di senno riempiono di insulti ed oscenità il santo stesso, tra pianti, grida fino a che il sangue chiuso in una teca, non si scioglie. Ma è anche un teatro vagante, girovago: le carovane della commedia dell’arte arrivavano sino alla corte parigina e londinese. Era un teatro popolare e libertino che si associava spesso a Cyrano di Bergerac e alla sua ironia melanconica e amorosa. Ma anche Shakespeare fu influenzato da questa commedia degli errori, dei fraintesi e degli scambi di persona. Dove non c’è più maschera e nemmeno il volto ma semplicemente la dissoluzione del tutto in una clamorosa, dionisiaca risata. La duplicità del teatro napoletano sospeso tra commedia e tragedia raggiunge i tre grandi del teatro moderno napoletano, Eduardo, Peppino e Titina de Filippo, attori di una abilità scenica unica al mondo. E fu questa duplicità a segnare la separazione di Eduardo e Peppino, l’uno sempre più immerso in una rappresentazione esistenziale ed etica, politica in fin dei conti, e l’altro in una ripresa dei moduli sperimentati della commedia brillante, in particolare della figura del ‘momo’ di plautina derivazione e del suo Maccus, dello scemo, di un Felice Sciosciammoca creato dal suo padre naturale, Eduardo Scarpetta. Un posto a parte invece spetta alla spettacolo cabarettistico, al caffè chantant, di cui Totò fu l’interprete maestoso, nella sua beffa di ogni regola e sintassi, un dadaista fuori regola come ben s’avvide il critico Goffredo Fofi, spianando la strada a Totò come interprete unico in ‘Uccellacci e uccellini’ di Pasolini.

Ma è ovvio che il culmine dell’arte teatrale napoletana sia stato raggiunta da un attore e autore di enorme, straordinaria bravura. La posizione in scena di Eduardo è strabiliante, occupa sempre la scena centrale con il suo volto scavato che è di fatto la sua maschera, anche quando è fuori del centro scenico e immerso in questo ‘teatro dei burattini’, che sono le sue comparse, le comparse del teatro edoardiano. E’ il centro magnetico del suo stesso teatro. Quando è da solo, accanto ad tavolo seduto su una sedia, senza altra scenografia ecco che Eduardo inaugura un vero e proprio teatro performativo, shakespeariano fino in fondo nei monologhi solitari, con la testa tra le mani e quando, sorpreso, finge di non aver visto il pubblico. E’ la sua grandezza questo colloquio poi con il pubblico che viene coinvolto emotivamente nei suoi drammi normalmente incompresi. Lui è totalmente, filosoficamente esistenzialista, pirandelliano come sottofondo culturale, che recita quasi da solo, nel senso che lui rappresenta l’unicità drammatica della condizione umana. Una grandezza che solo chi lo ha conosciuto in teatro e fuori, ed io ho avuto questo privilegio, può comprendere. E non c’è da meravigliarsi se altri due geni del teatro avessero in Eduardo il punto di riferimento, anche quando apertamente lo criticavano, Leo de Berardinis e Carmelo Bene. Ma di fronte al ‘genio’ del suo volto e della sua maschera obiettivamente non c’è molto da criticare, un genio che si nutre del teatro puro, di un lavoro sui testi e sulla scenografia che sfiorava l’ossessione, ma era il suo duro esercizio artistico per guadagnarsi il titolo e la grandezza, come novello Samuel Beckett napoletano. Sono gli unici, Samuel Beckett e Eduardo de Filippo a dare origine ad un teatro della povertà, dell’essere ‘povero’ nel senso di etica politica degli umili.

La lettura di questo articolo è riservata agli abbonati

ABBONATI SUBITO!

Hai già un abbonamento?

clicca qui per effettuare il login.

Sostienici

Lascia il tuo commento